時間:2023-09-27 09:35:07

開篇:寫作不僅是一種記錄,更是一種創造,它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感,將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇農產品追溯流程,希望這些內容能成為您創作過程中的良師益友,陪伴您不斷探索和進步。

一、從源頭監管著手,規范農業化學投入品質量追溯管理

農業局執法大隊提出申請并簽訂經營承諾書,管理辦公室經審核,對合格的頒發準入資格證,未經備案的農業化學品一律不得在轄區內銷售。目前,已有55家規模大、資信好、管理規范的化學投入品企業、360個品種獲準進入我市銷售。市農業局、郵政三農服務中心、供銷社分別建立了各自的配送中心,并負責對鄉、村兩級經銷站點的日常監督和管理。

建立加工經營臺賬,通過統一包裝標識和編碼制度,記錄生產、加工、運輸、銷售等整個鏈條信息,實現產品“身份”有據可查。目前,樂陵市國強亞聯、山東飛達、中谷淀粉、希森馬鈴薯等多個企業均可實現農產品質量安全可追溯流程,逐步實現生產記錄可存儲、產品流向可追蹤、儲運信息可查詢,形成產、供、運、銷一體化的農產品質量安全追溯信息網絡。

三、擴大檢測平臺,基本滿足全市農產品質量安全檢測需求

企業均已建立了自己的檢測中心,實現自檢自控,其中飛達集團的實驗室獲得辣椒出口公共服務檢測中心稱號,在自檢自控的同時還能服務周邊企業。成立農產品質量綜合監測站,配備專門的檢測人員,負責職能區域內農產品質量安全檢測監管工作,可隨時抽檢農產品的農藥殘留,在全市建立起布局合理、功能完備、服務便捷的農業質量監督檢測網絡,不斷提高我市在農業產地環境、農業投入品和農產品質量安全等方面的檢驗檢測水平,至今,共抽查果蔬樣品720份,合格率100%。

四、統籌多方力量,構建多層次立體化執法監管網絡體系

農產品生產基地、批發市場、農貿市場和超市的例行監測工作,并定期農產品農藥殘留、獸藥殘留等質量安全監測信息,充分發揮輿論監督和社會監督的作用,對農產品質量安全問題突出的區域,加大跟蹤督查力度,促進落實整改措施。

五、防患于未然,建立農產品質量

安全預警應急機制質量安全應急預案,健全應急處置機制,一旦發生質量安全突發事件,要立即響應,抓緊處置,確保不擴大蔓延,盡最大努力把損失和影響控制在最低限度和最小范圍。

作者:趙燕 單位:樂陵市農業局

近年來國內外重大農產品安全事件頻頻發生,一些國家和地區食品安全惡性事件不斷發生(如口蹄疫、二惡英、禽流感),促使各國政府和組織更加重視農產品質量安全問題,建立了農產品的生產、流通和消費的可追溯體系。20世紀90年代,法國等部分歐盟國家就提出建立一種旨在加強食品安全信息傳遞、控制食源性疾病危害和保障消費者利益的信息記錄體系,即食品可追溯體系。此后,一些國際組織如歐盟(EC)第1760/2000號法規,建立了以牛肉和牛肉制品的標簽標識為基礎的可追溯流程,國際標準化組織2007年制定出新食品質量安全及其可追溯制度,農產品可追溯體系成為實現“從田間到餐桌”的全程質量控制的有效途徑之一。我國前些年發生的蘇丹紅1號、奶粉三聚氰胺事件等農產品質量安全事件,以及中國茶葉、蝦等農產品被進口國拒絕、退貨、索賠的事件,不但損害了消費者的經濟利益和健康權益,造成巨大經濟損失和社會影響,也制約著中國農產品出口的國際競爭力。為此,我國引進和建立了農產品質量可追溯制度,頒布、實行了“中華人民共和國農產品質量安全法(2006)”、“流通領域食品安全管理辦法(2007)”等法律法規及管理制度,對從農產品產地、農產品生產、農產品包裝和標識、法律責任等做出了明確的規定;在10個城市試點的基礎上推廣到全國,逐步形成“上市農產品都可追溯”的市場準入制度①,規定出口企業建立農產品質量追溯體系可獲國家資助②。這些都標志著中國農產品質量安全追溯管理已經取得了長足的進步。農產品質量安全追溯體系問題在實踐層面受到各國政府高度關注的同時,也逐漸受到學術界的青睞。國外學者在明確農產品質量安全追溯概念的基礎上,從供應鏈管理、治理結構、交易費用等視角,對農產品質量安全追溯的目的、內容、收益成本以及影響供應鏈各接點實行追溯行為的因素等進行研究,尋求一個可評估的從田間到餐桌的有效追溯體系。該體系利用先進的信息技術對生產、加工和流通等所有環節進行記錄,對供應鏈各個環節的相關信息進行跟蹤與追溯。一旦發生質量安全問題,可以有效地追蹤到源頭,及時召回不合格產品。農產品質量安全問題是由于其質量的信用品屬性引起的信息不對稱和逆向選擇所致(周潔紅,2011),追溯體系利用質量信號傳遞機制有助于解決農產品流通中的信息不對稱問題 (J.E.Hobbs,2004),因此可提高其供應鏈管理效率(C.Lecomte,2003),但不完善的追溯體系會使農產品安全水平隨著農場和銷售者數目的增加而下降 (S’EbastienPouliot,2007)。我國相關領域的研究起步較晚,除了在建立農產品質量安全追溯體系必要性方面達成共識(周應恒等,2002;方炎,2005等)的基礎上分別對牛肉和魚肉、水果和蔬菜等多種農產品的質量跟蹤與追溯體系建設的意義進行探討 (王東風,2004;韓楊,2007等)之外,還基于供應鏈對農產品的追溯體系存在的問題(樊紅平等,2007)以及對其產生影響的主體行為因素(周潔紅,2007)嘗試了實證探討。國內研究大多停留在農產品追溯體系自身發展和借鑒國外經驗方面,少數針對部分農產品追溯體系的研究也僅限于國內消費主體的行為,而基于需求市場將追溯體系的建設與農產品的出口貿易聯系起來的相關研究基本沒有,更缺乏得到基于應用模型和實證基礎的可行性分析支持。事實上,作為我國農產品主要出口市場的歐、美、日等發達國家,對進口農產品的追溯性要求逐年提高,加強對實施追溯體系的貿易效應的研究,有助于我國農產品的出口更好對接需求市場,促進可持續發展。

二、出口農產品追溯體系貿易效應的理論分析

假設在世界市場中,有兩個國家進行農產品貿易,其中一個為發達國家1,另一個為發展中國家2。發達國家由于自身的先進技術、質量標準等方面的優勢,不僅在國內實施全面的追溯體系,對進口農產品也有嚴格的追溯要求。假設兩國市場上的總產量分別為Q1和Q2,其中出口量分別為N1和N2,國內市場產品量為M1和M2,即兩國市場的產品總產量分別為Q1=M1+N2,Q2=M2+N1;均衡價格分別為P1=a-Q1=a-(M1+N2),P2=a-Q2=a-(M2+N1),其中a為固定常數。考慮到農產品的追溯性要求會在一定程度上增加出口農產品的成本,發展中國家和發達國家分別記為K1和K2。假設沒有固定成本,邊際成本為c,則兩個國家的利潤函數:

假設發達國家2生產的農產品在本土市場上占主導地位,因此它可以決定自己的產量M2,而發展中國家1只能在這一基礎上決定自己的生產情況。此時對于國家1而言,最優的M1*和N1*必須滿足條件:M1及N2對π1的一階導數為零,則N1=1/2*(a-M2-c-K2),將N1代入(2)式中,此時國家2的決策就應該滿足M2及N2對π2的一階導數為零,最終得到兩國在這種情況下的最優產量選擇分寫為:

在以上推導基礎上,對發展中國家實施追溯體系之前與之后的貿易規模及利潤變化進行比較。假設在發展中國家1實施質量追溯體系之前,發達國家以進口農產品的追溯性要求拒絕進口未實施追溯體系的農產品,即N1=0,K1=0,則對相應的π1及π2求導,最后得到在未實施追溯體系和實施追溯體系時的最大利潤分別為:可見,在實施了質量安全追溯體系之后,發展中國家原本由于不滿足追溯條件而被拒絕的農產品將順利進入發達國家,使出口量大幅增加,發展中國家1的貿易利潤將會增加(a-c-3K2)2/16,明顯高于沒有實施質量追溯體系之前所獲得的利潤。

雖然追溯體系建設會增加成本,但農產品的追溯性滿足了進口國消費群體對低風險農產品的需求,擴大了出口需求,而企業為接軌國際標準提高相應技術及設備帶來的生產效率提高在很大程度上抵消了由于生產成本增加帶來的不利影響。可見,質量安全追溯體系的實施將更有利于推動農產品出口貿易的發展。

三、出口農產品追溯體系的貿易效應檢驗

上述普適性的理論應用于中國農產品的出口實踐,能否得到可行性支持,還有待于得到基于應用模型和實證基礎的檢驗。為此,本文運用貿易引力模型對出口市場的追溯性要求對中國農產品出口貿易效應進行檢驗。

(一)我國農產品的出口貿易及其追溯性要求

加入世貿組織以來,中國的農產品出口規模不斷擴大,出口貿易額從2001年的160.7億美元增長到2010年的488.8億美元,成為世界第五大農產品出口國,尤其是對日、美、韓等主要市場的出口,多年來保持穩定增長,2010年出口比重分別為18.7%、11.8%和7.2%。但在保持穩定增長的同時,國際市場對進口農產品質量安全問題日益重視,對追溯性的要求也不斷提高。20世紀90年代開始,許多國家和地區開始實施農產品的追溯體系建設。歐盟要求自2005年起在境內實施廣泛的農產品可追溯要求,否則就不允許上市銷售;日本已經做到了大部分超市具有產品可追溯終端,2005年起對通過日本農協上市的所有農產品實施追溯;美國規定自2003年起,輸美生鮮產品必須提供能在4小時之內追溯的產品檔案信息,否則美方有權進行就地銷毀。出口市場對農產品可追溯性的嚴格要求已經在實踐的層面對中國農產品的出口造成了一些影響。近幾年,因在可追溯方面達不到要求出現質量安全問題而受影響的中國出口農產品每年高達90億美元。據統計,2010年日本扣留中國出口的水產品、蔬菜及肉制品三類農產品192批次;歐盟共通報中國農產品295批,拒絕187批入境;美國共扣留中國出口農產品達779批次。在出口受阻的各類蔬菜制品中,接近40%的產品是由于廠商沒有提供加工等相關追溯信息而被扣留,而標簽不正確或銷售商沒有按照規定提供生產加工追溯信息也是其他類別農產品被扣留的主要原因之一。可見,各國對農產品的追溯性要求正在成為中國農產品出口中面臨的重要問題。

(二)農產品追溯體系的貿易效應的模型檢驗

1.模型構建與變量設置

一個國家或地區的出口貿易受到多種因素影響,Tinbergen(1962)將引力模型運用到貿易量的分析中,通過檢驗發現,GDP和距離是兩個主要的貿易影響因素。本文在此基礎上,將農產品是否具有可追溯性設定為虛擬變量,運用擴張后的貿易引力模型,就追溯體系對中國農產品的出口貿易產生的影響進行檢驗。模型中選擇中國對各國的農產品出口貿易額為被解釋變量,目的國的國內GDP、貿易雙方距離和年均匯率、目的國是否對農產品實施質量安全追溯作為解釋變量,分析上述變量對于農產品出口貿易的影響。具體的引力模型構建如下:LnEXij= β0+ β1LnGDPj+ β2LnRi+ β3LnDISij+ β4LnTRj+ μij(1)(1)式中EXij表示某時期中國對j國農產品出口額;GDPj表示進口國j的國內生產總值,預期該變量的系數為正;Ri表示人民幣歷年對美元的匯率,預期該變量的系數為正;DISij表示中國到j國的距離,文中采用兩國主要港口之間的距離來表示,預計該變量的系數為負。模型中TRj為虛擬變量,若j國對進口農產品有質量追溯要求,則變量值為1,否則為0。出口農產品的追溯性要求會增加出口國農產品的生產運營成本而使出口能力下降,但同時由于具有追溯性的出口農產品質量水平提高,消費者的支付意愿增加從而使出口額增加,所以該變量的系數符號無法確定。鑒于2010年中國的前六大農產品出口市場為日本、東盟、歐盟、美國、香港以及韓國,出口額占農產品出口總額的3/4,其中東盟作為中國新興市場具有很大的潛力,但是中國與東盟之間的農產品貿易主要集中在少數幾個國家,并且東盟市場中對農產品的追溯條件還不夠成熟,不適合作為本文研究的對象。而德國作為歐盟中最大的中國農產品進口國,2010年的進口額占歐盟的1/5,因此,選擇德國具有一定的代表性。同時,日本、美國、德國及韓國四國對于進口農產品的質量標準要求嚴苛,在實施農產品質量安全追溯體系方面具有相當的代表權威性。因此文章選取1992-2010年間中國對日本、美國、韓國與德國的農產品出口額為樣本進行檢驗。

2.數據來源說明

文中采用的中國對各國的農產品出口額主要來自聯合國統計署的貿易數據庫和中國商務部網站。各國的GDP數據根據聯合國統計網站,兩地距離采用各國主要港口之間的距離來表示,數據根據 上的估算而得。人民幣年均匯價來源于國家統計局數據庫。根據文章前面對于各國質量追溯體系現狀的分析,認為美日韓德四國對于可追溯性要求的具體實施年份分別為2003年、2005年、2005年以及2006年。相應年份之前變量值為0,之后的變量為1。

3.實證結果評析

本文的研究數據為面板數據,對數據進行單位根檢驗發現各序列都存在單位根,但是其一階差分則是平穩序列。從表1的回歸結果的t檢驗值表明,除了匯率R的t檢驗值不顯著外,其他變量的回歸系數都具有與預期相符的符號,而且都是顯著的。同時,模型的F檢驗值也十分顯著,調整后的R2表明模型都具有較好的擬合優度。采用剔除不顯著的變量的方法,將匯率變量舍去,直到所有的回歸系數的t檢驗值都顯著為止,最終得到結果如表2所示。根據回歸分析結果,得到回歸方程如下:LnEXij= 1.661653 + 0.939678LnGDPj- 1.059752LnDISij+ 0.649023TRj(2)從上述回歸結果可以看出,TR的回歸系數為0.649,表明當其他影響因素保持不變時,進口國對農產品的追溯要求會促進中國農產品對該國的出口。可見,進口國是否實施質量追溯體系對中國農產品的出口有顯著影響,且為正面影響,實證結論與前面理論分析的結論是一致的。盡管在初始階段,發達國家對于農產品質量追溯性的要求一定程度上增加了出口產品的成本,同時部分質量合格產品會由于無法達到追溯要求而被國際市場拒之門外,在短期內可能會使農產品出口量下降。但從中長期來看,追溯體系將成為農產品進入一國市場的有效門檻,將許多不具備可追溯性的競爭者擋在門外,有利于具有追溯性的農產品出口;同時,出于對“經驗品”的偏好,進口國對已經試用過的具有可追溯性的農產品會形成一種消費路徑依賴,而不再愿意花費大量的搜尋成本去尋找其他國家的農產品;另外,為實現農產品的可追溯,達到進口方的質量標準,出口國需要接軌國際標準,采用科學而統一的質量管理體系和更高的認證標準,提高自身質量檢驗水平的信譽度,也必然會在一定程度上提高其產品的國際競爭力,促進出口。當然,相對于進口國GDP回歸系數和距離變量系數,TR回歸系數略顯小些,這主要是由于我國農產品質量追溯體系實施時間不長,經營主體、消費主體以及政府層面的認知意識和支付意愿不強,致使到目前為止,中國的農產品供應鏈中還沒有形成穩定長效的質量安全追溯體系。但作為一個長期的農產品出口大國,實施農產品追溯機制,加強質量安全的監管和認證,實行農產品的召回制度,不僅有助于推動我國對于農產品質量監管、認證等方面的制度建設,也在很大程度上保障我國農產品在國際市場的質量聲譽和品牌建設,提高在世界市場上的美譽度和認可度,進一步推動農產品出口。

四、結論與啟示

從上述實證結果可以看出,追溯體系的實施對我國農產品的出口具有正向的促進作用。因此,為迎合國際進口市場需求,必須要加快推進追溯體系的建設。但是目前由于應用質量安全可追溯系統,初期運行成本高,加上我國農產品的生產比較分散,標準化水平低,出現質量問題難以追蹤到責任法人,相關法律體系和標準體系不夠健全,在沒有政府強制要求下,企業缺乏前期投入的動力。同時,消費者對質量安全追溯體系的認同度及支付意愿不夠,安全可追溯的農產品的品牌價位優勢還得不到顯現,在一定程度上影響了經營戶的實施積極性。可見,農產品質量安全追溯體系的實施既要依賴于政府的立法支持和資金扶持,也要得到消費者對追溯性農產品的意識認可和需求推動。

[關鍵詞]齊齊哈爾;糧食物流中心;設計

[DOI]10.13939/ki.zgsc.2016.41.017

1 引 言

隨著經濟全球化及信息現代化的迅猛發展,合理的糧食物流中心規劃、建設對于降低糧食成本、提高農民收入、加快農村發展,具有尤為重要的意義。糧食物流中心規劃研究應該既包括宏觀位置、發展趨勢(量化)的研究,又應該包括糧食物流中心的內部詳細規劃。目前,我國針對糧食物流中心的規劃設計研究正在發展階段,圍繞相關規劃的深入研究有待進一步發掘。宏觀物流中心規劃因不同類型物流中心選址需要考慮的因素不同。物流中心類型可以分為轉運型物流中心、儲備型物流中心和綜合型物流中心。微觀物流中心規劃指物流中心內部的規劃研究。

齊齊哈爾市地域廣闊,文化底蘊厚重,擁有世界上僅有的三塊黑土地之一,全市糧食產量占黑龍江省的1/5,全國的1/50。2015年,齊齊哈爾糧食產量實現229.96億斤,農民人均可支配收入11310元,實現農業七連增。全市落實核心區404萬畝,播種大壟玉米287.3萬畝,大壟大豆35.2萬畝,大壟馬鈴薯34.6萬畝。2015年,農產品加工轉化率達42%。王樂平等(2015)對齊齊哈爾現代農業發展進行了研究,主要在農產產業發展模式、利益共同體建設、規范化生產、農產品質量安全等方面進行探討。研究齊齊哈爾糧食物流中心建設對于節省物流成本、提高糧食加工效率、減少糧食損耗等具有重要意義,是政府制定規劃設計的重要參考。齊齊哈爾作為我國東北重要的糧食生產基地,開展區域糧食物流中心設計研究具有重要意義。

2 選址方法

齊齊哈爾糧食物流中心是綜合型物流中心。宏觀選址方法有定性和定量兩種。定性方法,通常也稱“多準則決策”,根據選址時需考慮的各種影響因素(準則),通過綜合的定性分析,建立評價指標體系,且常常采用層次分析法、模糊綜合評判法、德爾菲法(Delphi)等評價方法。定量方法一般用可量化的描述成本的數學公式為目標函數進行優化選址,常以物流過程總費用最小為目標,通過設定一些參數、變量,并對問題作一定的假設,建立一個比實際情況簡單的模型,通過求解模型得出方案。比較典型的定量方法包括重心法、Baumol-Wolfe法、混合整數規劃法、啟發式算法等。其中,重心法是單設施選址最為常用的方法,它將運輸成本作為唯一的選址決策依據,是一種靜態的選址方法。

微觀物流中心規劃主要應用系統設計理論(工廠平面布置方法)。“系統布置設計(SLP)”法是由R.繆瑟(R?Muther)首先提出的,最初是一種代表性的工廠布置方法。該方法提出了作業單位相互關系密級表示法,使布置設計由定性階段發展到定量階段。Russell D.M.等(1996)首次提出了平面設施布置的流程圖法,從各種產品的生產流程角度進行設施布置。劉正剛等(2001)認為目前設施布局的研究趨向于兩個方向:一是系統布置設計(SLP)發展為戰略設施規劃(SFP);二是計算機輔助設施布置方法的發展。

3 齊齊哈爾糧食物流中心宏觀設計

齊齊哈爾糧食物流中心宏觀設計分兩步:第一步需要考慮糧食物流中心設計的發展趨勢(量化);第二步需要考慮糧食物流中心的具體選址。

糧食物流中心的具體選址可從齊齊哈爾行政規劃來進行劃分。相關研究主要從區域社會經濟發展、物流成本、糧食產量基本情況等方面予以考慮。

糧食物流中心設計的數量主要依據糧食產量增量。2015年,國家發改委、糧食局等聯合發出通知明確,繼續在東北三省和實施玉米臨時收儲政策。在國家大政策背景下,齊齊哈爾市種植結構實現重要調整,種植結構“三增兩降”,2015年水稻、馬鈴薯、雜糧分別比上年增加71.7萬畝、28萬畝、38萬畝,玉米、大豆減少92萬畝、122萬畝。根據國家政策和當地地方政策,糧食物流中心的數量需要進行及時快速響應。目前,齊齊哈爾市對糧食結構種植的基本基調為:玉米要堅持適區種植,對不適于加工和做飼料的品種要堅決退出種植。大豆要保持總體穩定,發展高蛋白大豆、豆漿豆、芽豆等品種,并促進糧豆合理輪作。齊齊哈爾2010―2014年糧食產量情況如下所示。

龍江縣結合實際,確立了“一減五增”的整體思路,即:減玉米、增水稻、增雜糧、增雜豆、增經濟作物(瓜菜)、增飼草。該縣突出了小米產業的發展,立足生態、加工企業、綠色標志、市場口碑等優勢,通過健全“基地―倉儲―加工―銷售―物流―餐桌”全程可追溯流程。富裕縣作為全國“糧食生產先進縣”,推進農業供給側結構性改革。富裕縣部分地塊屬于沙質土壤,適宜種植谷糜等雜糧雜豆,且農戶有著傳統的種植習慣和豐富的種植經驗。依托資源優勢和市場需求,2016年,富裕縣擴大雜糧雜豆種植面積,重點依托富南灌區建設,全縣新增水田面積6.8萬畝。水稻面積增加到75萬畝,玉米面積減少到130萬畝,雜糧面積增加到5萬畝。訥河市地處齊齊哈爾地區最北部,馬鈴薯種植歷史悠久,享有“中國馬鈴薯之鄉”的美譽。2015年,訥河市種植雜豆面積30多萬畝,主要品種為小粒大豆、紅小豆、黑小豆、中白蕓豆等,平均畝產150公斤,總產近4.5萬噸。水稻種植面積增加到70萬畝。2016年,訥河市在農業種植結構調整中,把現代中藥作為重點產業來抓,增加中藥材種植比重。克東縣是全國非轉基因大豆之鄉,2015年種植大豆83萬畝。

分析得出,齊齊哈爾整體糧食產量再提升,糧食物流中心數量應需要滿足糧食產量增長的要求,數量增加為3%左右。其中,水稻、馬鈴薯、雜糧等類別性糧食物流中心數量增加,玉米、大豆等類別性糧食物流中心數量減少。根據糧食產量和作物情況,建議建設龍江縣為水稻物流中心,富裕縣為雜糧物流中心,訥河市為薯類物流中心,克東縣為全大豆物流中心,其他拜泉縣、甘南縣、依安縣、泰來縣根據“三增兩降”的模式、配合周邊地域糧食物流中心建設情況進行調整。

4 齊齊哈爾糧食物流中心微觀設計――以玉米為例

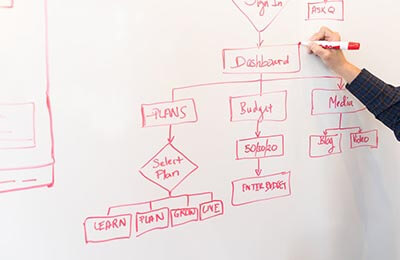

以玉米為例分析糧食物流中心微觀規劃設計,首先需要建立玉米物流中心的業務流程。假設物流中心作業流程及物流量如圖1所示。

通過玉米作業流程和流量的計算,可以得出各個單位物流關系相關表。在SLP中作業單位間相互關系密切程度等級劃分為A、E、I、O、U、X,即絕對重要、特別重要、重要、一般密切程度、不重要、負的密切程度。

根據玉米業務流程中功能區域劃分的非物流關系,主要是信息流、配合相關程度等,建立玉米物流中心的非物流關系相關表。

物流與非物流的相互關系的相對重要性加權值m∶n=2∶1,實際情況可根據要求對權重適當調整。SLP方法中一般取A=4,E=3,I=2,O=1,U=0,X=-1,建立相關表及非物流相互關系表,最后得出物流綜合表。

在SLP作業單位位置相關圖中,玉米物流中心并不直接去考慮各作業單位的建筑物占地面積及其外形幾何形狀,而是從各作業單位間相互關系密切程度出發,安排各作業單位之間的相對位置,關系密級高的作業單位之間距離近,關系密級低的作業單位之間距離遠,反復疊代、逐步細化地尋求最優解的過程,由此形成作業單位位置相關圖。

5 結 論

糧食物流中心設計是一門結合數學、邏輯學、規劃學等多門學科設計藝術。根據政策、糧食產量等可以對齊齊哈爾糧食物流中心的整體選址、下一步增量進行分析。利用SLP等系統布置方法能夠對糧食物流中心進行基本的規劃設計,具有一定的參考意義。

參考文獻:

[1]王樂平,李莉,鄭巖.論齊齊哈爾現代農業發展[J].理論觀察,2015(7):105-107

[2]Russell D.M.,Gau K.Y.The facility layout ponlem:Recent and emgerging trends and perspectives[J].Journal of Manufacturing Systems,1996,15(5):351-366.

[3]劉正剛,姚冠新.設施布置設計的回顧、現狀與展望[J].江蘇理上大學學報:社會科學版,2001(1):74-78.